卡夫卡預(yù)言了奧斯維辛的慘劇

卡夫卡的很多小說(shuō)都未完待續(xù),《美國(guó)》和《城堡》沒有結(jié)尾,《審判》雖有結(jié)尾卻還有尚未插入的章節(jié)。難道是因?yàn)榭ǚ蚩▍捑肓诉@些作品,注意力轉(zhuǎn)向其他創(chuàng)作了嗎?或是他失去了創(chuàng)作靈感?疾病使他無(wú)法完成寫作?

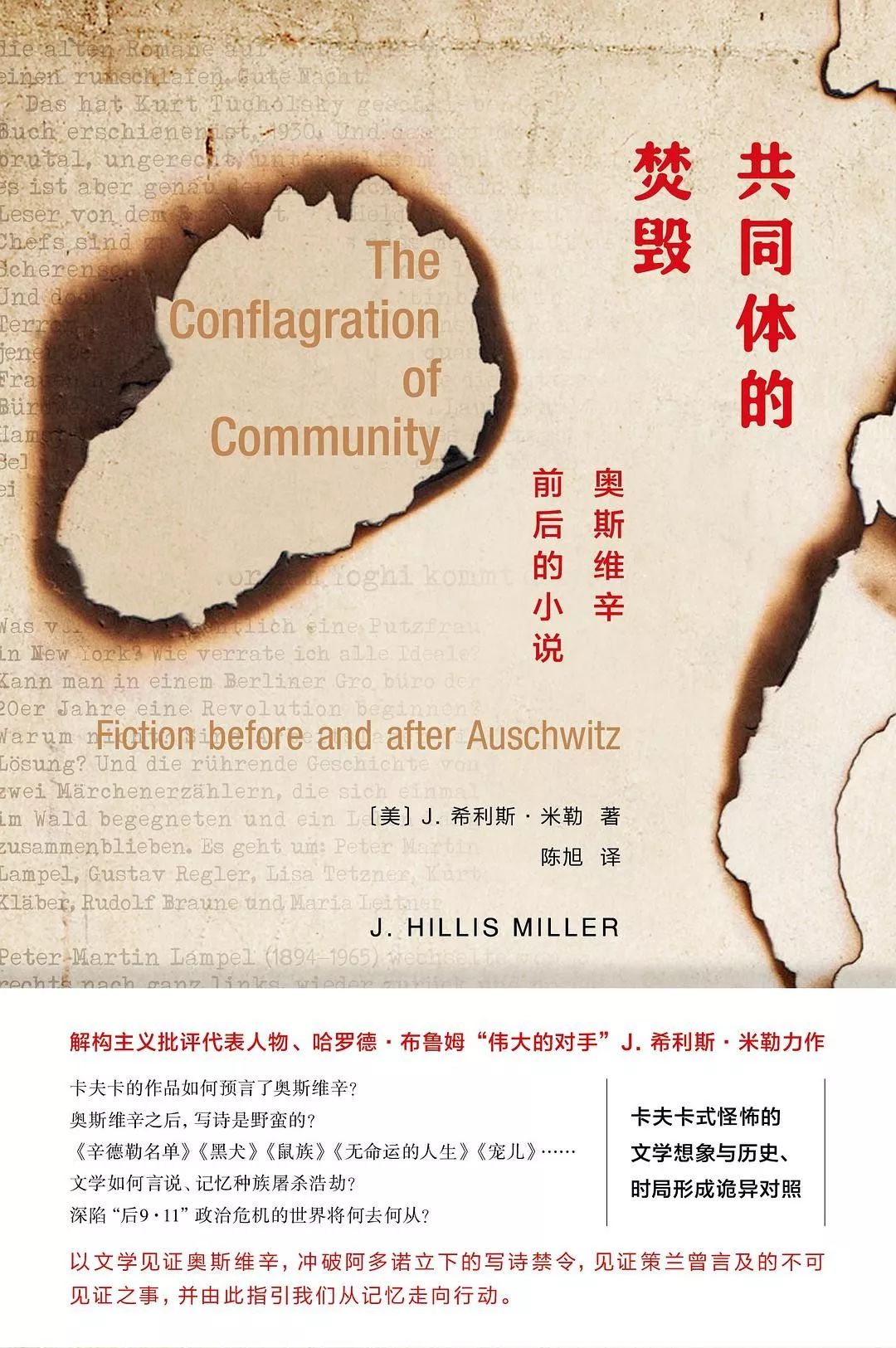

J.希利斯·米勒在《共同體的焚毀》中給出了另一種解答:作品的戛然而止或許是卡夫卡刻意為之——因?yàn)檫@些小說(shuō)中的主人公都被極為不公地迫害致死,如同一個(gè)對(duì)奧斯維辛集中營(yíng)的暗黑隱喻。就像《審判》的開頭:“一定是有人中傷約瑟夫·K,因?yàn)檫@天早上,他沒做錯(cuò)任何事,就被逮捕了”。這與猶太人在納粹政權(quán)下生活的處境似乎有某種暗合:他們?cè)诟綦x區(qū)生活,坐火車去接受遴選,然后不幸地排在通向毒氣室的隊(duì)伍中,徑直走向死亡盡頭。

卡夫卡這些小說(shuō)還有一個(gè)顯著特征——它們都未完待續(xù),與他的很多其他作品都不同,這一點(diǎn)也可以說(shuō)進(jìn)一步表明了這些小說(shuō)預(yù)示了奧斯維辛。無(wú)論是《美國(guó)》《審判》,還是《城堡》,都沒有寫完。多虧馬克斯·布洛德沒有遵照卡夫卡的要求,沒有在未經(jīng)閱讀的情況下就燒毀手稿,我們才能擁有這三部小說(shuō)中已有的篇章和片段。《美國(guó)》和《城堡》沒有結(jié)尾,而《審判》雖有結(jié)尾,但伴隨著這個(gè)結(jié)尾的,還有許多文本暗示,表明故事結(jié)束前還要插入許多尚未寫出的章節(jié),這些章節(jié)很有可能會(huì)推延結(jié)局的到來(lái)。

為什么會(huì)這樣?卡夫卡對(duì)上述還未完成的小說(shuō)心生厭倦,注意力轉(zhuǎn)向其他創(chuàng)作了嗎?他覺得寫得不好?致命的疾病讓他無(wú)法寫下去?他失去了創(chuàng)作靈感?這些解釋看起來(lái)都不可信,因?yàn)樵谒麤]能寫完這三部偉大小說(shuō)期間,他卻寫出了許多精湛的短篇小說(shuō)、寓言、悖論和箴言,即使這些短小的作品或許會(huì)因?yàn)槲茨苊鞔_揭示某種意義而被看成失敗的創(chuàng)作。它們的意義就在于它們沒法指明意義。卡夫卡的寫作幾乎持續(xù)到他生命的最后一刻,正如他所說(shuō),他的生命是寫作,且只有寫作:“我的一切都是文學(xué),我不能也不愿成為任何別的東西。”

我認(rèn)為卡夫卡這些尚未完成的小說(shuō),印證了米什萊的箴言,每個(gè)時(shí)代都?jí)粝胫乱粋€(gè)時(shí)代。卡夫卡的小說(shuō)離奇地預(yù)告了奧斯維辛。他的小說(shuō)以夢(mèng)魘般的不祥惡兆,預(yù)言了猶太人在納粹政權(quán)下生活的處境,他們?cè)诟綦x區(qū)生活,坐火車去接受遴選,然后不幸地排在通向毒氣室的隊(duì)伍中,徑直走向死亡。

我的觀點(diǎn)是卡夫卡刻意抵制,不愿寫完,因?yàn)檫@些小說(shuō)中的主人公都被極為不公地迫害致死。讓人無(wú)法理解的官僚制冷酷無(wú)情地運(yùn)轉(zhuǎn),技術(shù)機(jī)器嫻熟配合,死亡得以發(fā)生。無(wú)辜的伊拉克人,只不過(guò)在某次“掃蕩”中出現(xiàn)在錯(cuò)誤的時(shí)間和地點(diǎn),或者被某人誣陷告發(fā),就會(huì)發(fā)現(xiàn)自己置身于布什治下的阿布格萊布、關(guān)塔那摩或某個(gè)海外秘密監(jiān)獄,在那里經(jīng)歷無(wú)止境的關(guān)押、刑訊和折磨。他們被剝奪了人身保護(hù)權(quán)(habeas corpus),被剝奪了在由他們同胞組成的陪審團(tuán)前接受公正快捷的審判的權(quán)利,也被剝奪了和控方對(duì)峙的權(quán)利。這種權(quán)利侵害直到巴拉克·奧巴馬總統(tǒng)任下的2011年也絕沒有得到整頓。這些不幸的感受也許和我們能夠想象出的《審判》開頭處約瑟夫·K的心理感受并無(wú)二致:“一定是有人中傷約瑟夫·K,因?yàn)檫@天早上,他沒做錯(cuò)任何事,就被逮捕了”。

全面細(xì)讀卡夫卡的作品,將每部作品中預(yù)示奧斯維辛的地方一一列出,這么做雖不無(wú)可能,但卻是一個(gè)大工程。我已經(jīng)指出了這種研究的開展方向,下面再補(bǔ)充幾點(diǎn)。

卡夫卡《審判》的電影版劇照

為什么卡夫卡這么多作品都以動(dòng)物生活來(lái)展現(xiàn)人類生活呢?比如,《地洞》《致某科學(xué)院的報(bào)告》(“A Report to an Academy”)、《新律師》(“The New Lawyer”)、《變形記》(“The Metamorphosis”)、《家長(zhǎng)的擔(dān)憂》(“The Worry of the Father of the Family”)、《豺狗與阿拉伯人》(“Jackals and Arabs”)、《雜種》(“A Crossbreed”)、《女歌手約瑟菲妮或耗子民族》(“Josefine,the Singer or The Mouse People”)和《一條狗的研究》(“Researches of a Dog”),這些小說(shuō)都不是現(xiàn)代版的伊索寓言。它們以文本的方式表明,人的生命——或者以更好的措辭“赤裸生命”(bare life)——在某些情況下僅僅只能被表述為某種動(dòng)物生命的形式。這些小說(shuō)并不是放大的象征或比喻,比如,不會(huì)是“格雷戈?duì)?middot;薩姆沙的生活如同一只蟑螂”這樣的象征或比喻。如果存在這種意義,讀者就能夠從喻體中還原出本體來(lái)。然而,情況不是這樣。這些故事延伸性地表達(dá)了修辭學(xué)家所謂的“詞語(yǔ)誤用”(catachreses)。它們所要表達(dá)的東西,尚無(wú)文字稱謂,因此除了用卡夫卡的表達(dá)方式外,別無(wú)他法。以“山臉”(face of a mountain)這一表述為例,沒有其他的表達(dá)方式來(lái)命名山的這一特征,盡管它也并非指真正的臉。這一短語(yǔ)以一種介于可能和不可能之間的措辭形式,兼具字面意義和比喻意義。格雷戈?duì)柺且恢惑耄x者成了那只挖地洞的動(dòng)物,而納粹將猶太人喚作“害蟲”(vermin),這是一種直接指稱,而不是一種殘酷的修辭方法。在這種指稱之下,作為害蟲,猶太人必須被消滅。阿特·斯皮格曼的《鼠族》精彩地揭示了這種變形,我將在第五章討論這部作品。

這些奇怪的變形,還以更細(xì)微的方式出現(xiàn)在卡夫卡作品中時(shí)時(shí)隱現(xiàn)的多語(yǔ)言雙關(guān)中。例如,他在許多作品中用自己的名字作模糊的雙關(guān),既指卡夫卡(Kafka)這個(gè)家庭姓氏,也指捷克語(yǔ)中的kavka,意為“寒鴉”。卡夫卡的父親經(jīng)營(yíng)著一家零售商店,賣些男男女女的花哨商品和配飾,他用寒鴉作店徽。另一個(gè)例子是奧德拉代克(Odradek)這個(gè)名字,含有強(qiáng)烈的斯拉夫語(yǔ)和其他語(yǔ)言的意味,在《家長(zhǎng)的擔(dān)憂》中指那個(gè)極為怪誕的動(dòng)物機(jī)器的混合體,它讓這個(gè)家庭的家長(zhǎng)焦慮萬(wàn)分。奧德拉代克為從人到動(dòng)物再到機(jī)器的漸變譜系中又增添了一項(xiàng)。這個(gè)鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)構(gòu)成了一個(gè)獨(dú)特的聚合體,混合了人、動(dòng)物和機(jī)器,這正是我們今天越來(lái)越明顯的存在方式。借用讓·呂克·南希的表述,這就是包羅萬(wàn)象的“生態(tài)科技”(ecotechnical)領(lǐng)域。

卡夫卡精通德語(yǔ)、捷克語(yǔ)和意第緒語(yǔ),對(duì)于知曉這三門語(yǔ)言的人來(lái)說(shuō),卡夫卡作品表現(xiàn)出巴別語(yǔ)(Babelian)的特征,這一點(diǎn)尤其明顯。熟知幾門語(yǔ)言就得成為一個(gè)雜交品種——就像卡夫卡筆下的那只貓羊(kitten lamb),它使那則小故事既攪人心神又讓人無(wú)限感動(dòng)——然而成為一個(gè)雜交品種,實(shí)際上無(wú)法精通任何語(yǔ)言。卡夫卡和他筆下那些無(wú)論是人、動(dòng)物,還是人動(dòng)物混合體的主人公,都總是帶有局外人般感受的雜交品種。他們甚至無(wú)法融入自身。《美國(guó)》中的卡爾·羅斯曼就是這樣,他應(yīng)聘時(shí)說(shuō)自己名叫內(nèi)格羅(Negro),而在美國(guó),對(duì)待一個(gè)“內(nèi)格羅”的方式往往表現(xiàn)得他或她好像是而實(shí)際上又不是美國(guó)人,在卡夫卡的意義上,“內(nèi)格羅”就是雜交品種貓羊,是一種奇怪的動(dòng)物。

卡爾為自己挑的這個(gè)名字可能也預(yù)示著他到達(dá)俄克拉荷馬劇院后的命運(yùn)。根據(jù)《下落不明的人》的譯者邁克爾·霍夫曼(Michael Hofmann)為該書所作的導(dǎo)言,卡夫卡的資料本中“有一張照片,標(biāo)為‘俄克拉荷馬田園生活’,拍攝的是白人圍著一個(gè)被私刑處死的黑人,白人臉上都掛著笑”。

在《下落不明的人》的結(jié)尾處,卡夫卡選擇俄克拉荷馬作為劇院所在地,讓卡爾·羅斯曼乘火車趕去,卡夫卡的這一安排讓人將這部小說(shuō)與他那張俄克拉荷馬的私刑照片聯(lián)系起來(lái),可能有著不祥的意義。像我一樣,霍夫曼也注意到了羅斯曼的火車旅程預(yù)示了火車拖猶太人去奧斯維辛的過(guò)程。我會(huì)再回到這一聯(lián)系,并且不免淺薄地認(rèn)為我或許是最先論述這種聯(lián)系的人。霍夫曼只是附帶著提了一下兩者間的類比,并沒有像我即將要做的這樣去徹底探究細(xì)節(jié)。

一個(gè)人成為雜交品種,受困于不同語(yǔ)言的混亂(babble)狀態(tài),這不僅預(yù)示著納粹會(huì)像鏟除害蟲一樣滅絕猶太人,還象征著被關(guān)在集中營(yíng)的人的額外痛楚。他們周圍的猶太人來(lái)自歐洲各地,犯人們語(yǔ)言不同,常常不能在談話時(shí)讓對(duì)方理解自己。布痕瓦爾德集中營(yíng)的一份材料上有一長(zhǎng)串國(guó)名,記錄了這些犯人的國(guó)家,有的犯人還不是猶太人,而是政治犯、吉卜賽人、同性戀以及其他被納粹迫害的人。凱爾泰斯筆下的主人公久爾考見證了這種作為局外人的痛苦。反諷的是,當(dāng)他說(shuō)意第緒語(yǔ)的獄友拒絕視他為猶太人時(shí),他反而悖論式地重新感受到了做猶太人的感覺:“‘你不是猶太人,你是個(gè)外族小子’……那天,我感覺到,對(duì)于那種時(shí)不時(shí)橫亙?cè)谖覀冎虚g的窘迫,那種讓人渾身發(fā)怵的尷尬,我在國(guó)內(nèi)的時(shí)候就已熟悉。那種感受就好像我有什么不大對(duì)勁,就好像我不大夠得上理想的標(biāo)準(zhǔn),簡(jiǎn)而言之,就好像我是那么個(gè)猶太人——我得承認(rèn),身處集中營(yíng),在一群猶太人中間,有這種感覺的確相當(dāng)古怪”(凱爾泰斯,139—140)。卡夫卡在1914年1月8日的日記中寫道:“我和猶太人有什么共同的地方呢?我和自己都沒什么共同的地方,我該安靜地待在角落里,能呼吸就滿足了。”

-

自本屆起增設(shè)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)獎(jiǎng)!第20屆百花文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)?wù)絾?dòng) 日前,由市委宣傳部指導(dǎo),天津出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)主辦,百花文藝出版社承辦的第20屆百花文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)啟動(dòng),讀者投票通道已開通,投票時(shí)間即日起至4

自本屆起增設(shè)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)獎(jiǎng)!第20屆百花文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)?wù)絾?dòng) 日前,由市委宣傳部指導(dǎo),天津出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)主辦,百花文藝出版社承辦的第20屆百花文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)啟動(dòng),讀者投票通道已開通,投票時(shí)間即日起至4 -

2022年全國(guó)科普日活動(dòng)考核評(píng)選落幕 天津圖書館榮獲兩項(xiàng)榮譽(yù) 近日,由中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)辦公廳主辦的2022年全國(guó)科普日活動(dòng)考核評(píng)選落幕,天津圖書館組織的遇見·科普──‘我是小小暢想家&rsquo...

2022年全國(guó)科普日活動(dòng)考核評(píng)選落幕 天津圖書館榮獲兩項(xiàng)榮譽(yù) 近日,由中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)辦公廳主辦的2022年全國(guó)科普日活動(dòng)考核評(píng)選落幕,天津圖書館組織的遇見·科普──‘我是小小暢想家&rsquo... -

最新消息!第三屆中國(guó)兒童閱讀發(fā)展論壇日前在國(guó)家圖書館舉辦 第三屆中國(guó)兒童閱讀發(fā)展論壇日前在國(guó)家圖書館舉辦。來(lái)自國(guó)家圖書館的統(tǒng)計(jì)顯示,十余年來(lái)我國(guó)面向少兒的閱讀服務(wù)獲得長(zhǎng)足發(fā)展,近年來(lái),少兒

最新消息!第三屆中國(guó)兒童閱讀發(fā)展論壇日前在國(guó)家圖書館舉辦 第三屆中國(guó)兒童閱讀發(fā)展論壇日前在國(guó)家圖書館舉辦。來(lái)自國(guó)家圖書館的統(tǒng)計(jì)顯示,十余年來(lái)我國(guó)面向少兒的閱讀服務(wù)獲得長(zhǎng)足發(fā)展,近年來(lái),少兒 -

5800余件珍品匯聚一堂!中國(guó)嘉德2022秋季拍賣會(huì)將于11月18日啟幕 31個(gè)佳作云集的專場(chǎng),5800余件藝術(shù)珍品匯聚一堂,中國(guó)嘉德2022秋季拍賣會(huì)將于11月18日啟幕,舉行為期4天的預(yù)展,11月22日至26日進(jìn)行拍賣,

5800余件珍品匯聚一堂!中國(guó)嘉德2022秋季拍賣會(huì)將于11月18日啟幕 31個(gè)佳作云集的專場(chǎng),5800余件藝術(shù)珍品匯聚一堂,中國(guó)嘉德2022秋季拍賣會(huì)將于11月18日啟幕,舉行為期4天的預(yù)展,11月22日至26日進(jìn)行拍賣, -

海淀原創(chuàng)舞劇《曹雪芹》將于11月1日、2日在國(guó)家大劇院上演 第十三屆中國(guó)舞蹈荷花獎(jiǎng)舞劇入圍終評(píng)的作品、海淀原創(chuàng)舞劇《曹雪芹》,11月1日、2日在國(guó)家大劇院上演。在青年舞蹈家、編導(dǎo)劉震的大幅改動(dòng)后

海淀原創(chuàng)舞劇《曹雪芹》將于11月1日、2日在國(guó)家大劇院上演 第十三屆中國(guó)舞蹈荷花獎(jiǎng)舞劇入圍終評(píng)的作品、海淀原創(chuàng)舞劇《曹雪芹》,11月1日、2日在國(guó)家大劇院上演。在青年舞蹈家、編導(dǎo)劉震的大幅改動(dòng)后 -

新華文化產(chǎn)業(yè)IP指數(shù)報(bào)告發(fā)布:《人世間》等位列綜合價(jià)值榜單前五 昨天,由中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社編制的《新華·文化產(chǎn)業(yè)IP指數(shù)報(bào)告(2022)》在北京發(fā)布。指數(shù)旨在客觀記錄中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)IP(知識(shí)產(chǎn)權(quán))的發(fā)展歷程,為IP

新華文化產(chǎn)業(yè)IP指數(shù)報(bào)告發(fā)布:《人世間》等位列綜合價(jià)值榜單前五 昨天,由中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社編制的《新華·文化產(chǎn)業(yè)IP指數(shù)報(bào)告(2022)》在北京發(fā)布。指數(shù)旨在客觀記錄中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)IP(知識(shí)產(chǎn)權(quán))的發(fā)展歷程,為IP

-

【實(shí)探】中藥價(jià)格狂飆過(guò)后的“藥都”亳州:貨車司機(jī)閑坐等接單 【實(shí)探】中藥價(jià)格狂飆過(guò)后的“藥都”亳州:貨車司機(jī)閑坐等接單,當(dāng)歸,黨

【實(shí)探】中藥價(jià)格狂飆過(guò)后的“藥都”亳州:貨車司機(jī)閑坐等接單 【實(shí)探】中藥價(jià)格狂飆過(guò)后的“藥都”亳州:貨車司機(jī)閑坐等接單,當(dāng)歸,黨 -

東方日升(300118.SZ)擬10股派2元 于7月14日除權(quán)除息 智通財(cái)經(jīng)APP訊,東方日升(300118)(300118 SZ)公告,公司2022年年度權(quán)益

東方日升(300118.SZ)擬10股派2元 于7月14日除權(quán)除息 智通財(cái)經(jīng)APP訊,東方日升(300118)(300118 SZ)公告,公司2022年年度權(quán)益 -

中國(guó)蜀塔(08623)擬420萬(wàn)元收購(gòu)雅安寶盛金屬材料余下30%股權(quán) 智通財(cái)經(jīng)APP訊,中國(guó)蜀塔(08623)公布,于2023年7月7日,該公司全資附屬

中國(guó)蜀塔(08623)擬420萬(wàn)元收購(gòu)雅安寶盛金屬材料余下30%股權(quán) 智通財(cái)經(jīng)APP訊,中國(guó)蜀塔(08623)公布,于2023年7月7日,該公司全資附屬 -

南王科技最新公告:擬投建高端環(huán)保食品級(jí)紙制品項(xiàng)目 南王科技公告,公司擬在廣東省鶴山市鶴山工業(yè)城A區(qū)設(shè)立全資子公司“廣

南王科技最新公告:擬投建高端環(huán)保食品級(jí)紙制品項(xiàng)目 南王科技公告,公司擬在廣東省鶴山市鶴山工業(yè)城A區(qū)設(shè)立全資子公司“廣 -

南王科技(301355.SZ):擬設(shè)立子公司投資建設(shè)高端環(huán)保食品級(jí)紙制品項(xiàng)目 格隆匯7月7日丨南王科技(301355 SZ)公布,公司于2023年7月7日召開第三

南王科技(301355.SZ):擬設(shè)立子公司投資建設(shè)高端環(huán)保食品級(jí)紙制品項(xiàng)目 格隆匯7月7日丨南王科技(301355 SZ)公布,公司于2023年7月7日召開第三 -

拉夏貝爾(06116):管理人仍有序開展債權(quán)申報(bào)、債務(wù)及資產(chǎn)核查等工作 智通財(cái)經(jīng)APP訊,拉夏貝爾(603157)(06116)發(fā)布公告,自公司進(jìn)入破產(chǎn)清算

拉夏貝爾(06116):管理人仍有序開展債權(quán)申報(bào)、債務(wù)及資產(chǎn)核查等工作 智通財(cái)經(jīng)APP訊,拉夏貝爾(603157)(06116)發(fā)布公告,自公司進(jìn)入破產(chǎn)清算 -

2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價(jià)格最新行情預(yù)測(cè) 中國(guó)報(bào)告大廳2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價(jià)格最新走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:蘇州

2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價(jià)格最新行情預(yù)測(cè) 中國(guó)報(bào)告大廳2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價(jià)格最新走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:蘇州 -

CCER重啟真的要來(lái)了!生態(tài)環(huán)境部發(fā)布公開征求意見通知 CCER重啟真的要來(lái)了!生態(tài)環(huán)境部發(fā)布公開征求意見通知,配額,交易,ccer,

CCER重啟真的要來(lái)了!生態(tài)環(huán)境部發(fā)布公開征求意見通知 CCER重啟真的要來(lái)了!生態(tài)環(huán)境部發(fā)布公開征求意見通知,配額,交易,ccer, -

云南建投混凝土(01847)附屬高分子公司訂立保理協(xié)議 智通財(cái)經(jīng)APP訊,云南建投混凝土(01847)發(fā)布公告,于2023年7月7日,該公

云南建投混凝土(01847)附屬高分子公司訂立保理協(xié)議 智通財(cái)經(jīng)APP訊,云南建投混凝土(01847)發(fā)布公告,于2023年7月7日,該公 -

明源云(00909.HK)委任梁瑞冰為聯(lián)席公司秘書 格隆匯7月7日丨明源云(00909 HK)宣布,司徒嘉怡因其他工作安排,已提呈

明源云(00909.HK)委任梁瑞冰為聯(lián)席公司秘書 格隆匯7月7日丨明源云(00909 HK)宣布,司徒嘉怡因其他工作安排,已提呈 -

彩客新能源(01986)4月21日斥資8.58萬(wàn)港元回購(gòu)6.2萬(wàn)股 智通財(cái)經(jīng)APP訊,彩客新能源(01986)發(fā)布公告,于2023年4月21日,該公司

彩客新能源(01986)4月21日斥資8.58萬(wàn)港元回購(gòu)6.2萬(wàn)股 智通財(cái)經(jīng)APP訊,彩客新能源(01986)發(fā)布公告,于2023年4月21日,該公司 -

富祥藥業(yè):7月6日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,包括知名機(jī)構(gòu)盤京投資的多家機(jī)構(gòu)參與 2023年7月7日富祥藥業(yè)(300497)發(fā)布公告稱公司于2023年7月6日接受機(jī)構(gòu)

富祥藥業(yè):7月6日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,包括知名機(jī)構(gòu)盤京投資的多家機(jī)構(gòu)參與 2023年7月7日富祥藥業(yè)(300497)發(fā)布公告稱公司于2023年7月6日接受機(jī)構(gòu) -

廣東宏大:預(yù)計(jì)2023年1-6月盈利,凈利潤(rùn)同比增20%至30% 廣東宏大發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2023年1-6月歸屬凈利潤(rùn)盈利3 02億元至3 27

廣東宏大:預(yù)計(jì)2023年1-6月盈利,凈利潤(rùn)同比增20%至30% 廣東宏大發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2023年1-6月歸屬凈利潤(rùn)盈利3 02億元至3 27 -

馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對(duì)夫妻叫馮奎

馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對(duì)夫妻叫馮奎 -

注意!家里這些物品也要“防暑降溫” 入夏以來(lái),多輪高溫天氣來(lái)襲用電需求量較常年同期偏高面對(duì)“烤”驗(yàn)日常

注意!家里這些物品也要“防暑降溫” 入夏以來(lái),多輪高溫天氣來(lái)襲用電需求量較常年同期偏高面對(duì)“烤”驗(yàn)日常 -

2023年愛心售報(bào)|小報(bào)童帶病堅(jiān)持來(lái)賣報(bào) 孩子成長(zhǎng)迅速讓家長(zhǎng)很欣慰 揚(yáng)子晚報(bào)7月7日訊(記者季宇軒實(shí)習(xí)生王元釗)7月6日是2023年揚(yáng)子晚報(bào)暑

2023年愛心售報(bào)|小報(bào)童帶病堅(jiān)持來(lái)賣報(bào) 孩子成長(zhǎng)迅速讓家長(zhǎng)很欣慰 揚(yáng)子晚報(bào)7月7日訊(記者季宇軒實(shí)習(xí)生王元釗)7月6日是2023年揚(yáng)子晚報(bào)暑 -

粵電力A最新公告:預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧

粵電力A最新公告:預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧 -

潼關(guān)黃金(00340.HK)擬3.39億港元收購(gòu)宏勇投資100%股份 格隆匯7月7日丨潼關(guān)黃金(00340 HK)公告,于2023年7月7日,公司(作為買

潼關(guān)黃金(00340.HK)擬3.39億港元收購(gòu)宏勇投資100%股份 格隆匯7月7日丨潼關(guān)黃金(00340 HK)公告,于2023年7月7日,公司(作為買 -

小摩:轉(zhuǎn)型和AI利好被負(fù)面因素抵消 首予IBM(IBM.US)“中性”評(píng)級(jí) 摩根大通分析師BrianEssex發(fā)表研報(bào),首次覆蓋IBM(IBM US),給予“中性

小摩:轉(zhuǎn)型和AI利好被負(fù)面因素抵消 首予IBM(IBM.US)“中性”評(píng)級(jí) 摩根大通分析師BrianEssex發(fā)表研報(bào),首次覆蓋IBM(IBM US),給予“中性 -

Wolfe下修派拉蒙環(huán)球(PARA.US)業(yè)績(jī)預(yù)期 降評(píng)級(jí)至“跑輸大盤” WolfeResearch將派拉蒙環(huán)球(PARA US)的評(píng)級(jí)從“與同行評(píng)級(jí)”下調(diào)為“跑

Wolfe下修派拉蒙環(huán)球(PARA.US)業(yè)績(jī)預(yù)期 降評(píng)級(jí)至“跑輸大盤” WolfeResearch將派拉蒙環(huán)球(PARA US)的評(píng)級(jí)從“與同行評(píng)級(jí)”下調(diào)為“跑 -

順豐控股最新公告:4月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入146.46億元 同比增長(zhǎng)27.29% 順豐控股公告,4月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入146 46億元,同比增長(zhǎng)27 29%;

順豐控股最新公告:4月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入146.46億元 同比增長(zhǎng)27.29% 順豐控股公告,4月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入146 46億元,同比增長(zhǎng)27 29%; -

青島銀行(03866.HK):提名陳霜及杜寧為董事候選人 格隆匯7月7日丨青島銀行(002948)(03866 HK)公布,董事會(huì)于2023年7月7日

青島銀行(03866.HK):提名陳霜及杜寧為董事候選人 格隆匯7月7日丨青島銀行(002948)(03866 HK)公布,董事會(huì)于2023年7月7日 -

深圳大動(dòng)作!24條舉措 劍指… 作為全國(guó)外貿(mào)重鎮(zhèn),深圳在促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定健康發(fā)展上再加碼!日前,中國(guó)人

深圳大動(dòng)作!24條舉措 劍指… 作為全國(guó)外貿(mào)重鎮(zhèn),深圳在促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定健康發(fā)展上再加碼!日前,中國(guó)人 -

我國(guó)人工智能蓬勃發(fā)展 核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元 7月6日,2023世界人工智能大會(huì)在上海世博中心拉開帷幕。圖為參觀者在達(dá)

我國(guó)人工智能蓬勃發(fā)展 核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元 7月6日,2023世界人工智能大會(huì)在上海世博中心拉開帷幕。圖為參觀者在達(dá) -

李玟媽媽首度發(fā)聲,公開吐槽外國(guó)女婿缺點(diǎn),李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠(chéng)邀您點(diǎn)擊一下“關(guān)注”,方便您隨時(shí)查閱一系列優(yōu)質(zhì)文章,

李玟媽媽首度發(fā)聲,公開吐槽外國(guó)女婿缺點(diǎn),李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠(chéng)邀您點(diǎn)擊一下“關(guān)注”,方便您隨時(shí)查閱一系列優(yōu)質(zhì)文章, -

中國(guó)銀河(06881)因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股2022年末期股息調(diào)整為每股0.22533元 智通財(cái)經(jīng)APP訊,中國(guó)銀河(601881)(06881)公布,由于公司于2022年3月24

中國(guó)銀河(06881)因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股2022年末期股息調(diào)整為每股0.22533元 智通財(cái)經(jīng)APP訊,中國(guó)銀河(601881)(06881)公布,由于公司于2022年3月24 -

正業(yè)科技(300410.SZ)選舉余笑兵為董事長(zhǎng) 智通財(cái)經(jīng)APP訊,正業(yè)科技(300410)(300410 SZ)公告,公司董事會(huì)同意選舉

正業(yè)科技(300410.SZ)選舉余笑兵為董事長(zhǎng) 智通財(cái)經(jīng)APP訊,正業(yè)科技(300410)(300410 SZ)公告,公司董事會(huì)同意選舉 -

紫金礦業(yè)(02899.HK)預(yù)計(jì)上半年凈利約102億元 同比下降19.2% 格隆匯7月7日丨紫金礦業(yè)(02899 HK)公告,公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬

紫金礦業(yè)(02899.HK)預(yù)計(jì)上半年凈利約102億元 同比下降19.2% 格隆匯7月7日丨紫金礦業(yè)(02899 HK)公告,公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬 -

中航光電(002179.SZ):擬投資27.2億元在洛陽(yáng)購(gòu)置土地建高端互連科技產(chǎn)業(yè)社區(qū)項(xiàng)目 格隆匯7月7日丨中航光電(002179)(002179 SZ)公布,2023年7月7日,公司

中航光電(002179.SZ):擬投資27.2億元在洛陽(yáng)購(gòu)置土地建高端互連科技產(chǎn)業(yè)社區(qū)項(xiàng)目 格隆匯7月7日丨中航光電(002179)(002179 SZ)公布,2023年7月7日,公司 -

建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908.HK)根據(jù)以股代息計(jì)劃發(fā)行1.08億股 格隆匯7月7日丨建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908 HK)公布,根據(jù)公司以股代息計(jì)劃而于

建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908.HK)根據(jù)以股代息計(jì)劃發(fā)行1.08億股 格隆匯7月7日丨建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908 HK)公布,根據(jù)公司以股代息計(jì)劃而于

熱門資訊

-

源自福特超級(jí)平臺(tái),江鈴福特新款輕客來(lái)襲 說(shuō)起輕客,大家的第一印象總是全順...

源自福特超級(jí)平臺(tái),江鈴福特新款輕客來(lái)襲 說(shuō)起輕客,大家的第一印象總是全順... -

多彩新媒協(xié)同多省IPTV加速布局大屏生態(tài)圈,“看中國(guó)”深度挖掘 智能大屏價(jià)值 6月16日,在北京論道暨第25屆中國(guó)...

多彩新媒協(xié)同多省IPTV加速布局大屏生態(tài)圈,“看中國(guó)”深度挖掘 智能大屏價(jià)值 6月16日,在北京論道暨第25屆中國(guó)... -

出擊!招行信用卡協(xié)助警方重拳打擊金融“黑灰產(chǎn)”! 在上海浦東新區(qū)某大廈內(nèi),掛著“法...

出擊!招行信用卡協(xié)助警方重拳打擊金融“黑灰產(chǎn)”! 在上海浦東新區(qū)某大廈內(nèi),掛著“法... -

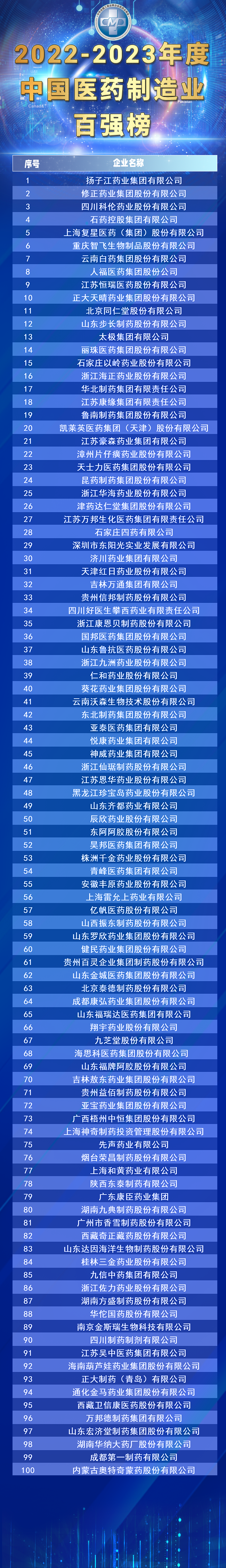

“2022-2023年度中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)百?gòu)?qiáng)”出爐,揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)榮登榜首 7月4日,由全國(guó)工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會(huì)、...

“2022-2023年度中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)百?gòu)?qiáng)”出爐,揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)榮登榜首 7月4日,由全國(guó)工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會(huì)、...

文章排行

圖片新聞

-

國(guó)慶假期懷柔北部山區(qū)的紅葉進(jìn)入最佳觀賞期 吸引游客前來(lái)賞秋景 國(guó)慶假期,懷柔北部山區(qū)的紅葉進(jìn)入...

國(guó)慶假期懷柔北部山區(qū)的紅葉進(jìn)入最佳觀賞期 吸引游客前來(lái)賞秋景 國(guó)慶假期,懷柔北部山區(qū)的紅葉進(jìn)入... -

重磅!四川省科創(chuàng)貸款較年初新增620.35億元 同比增長(zhǎng)21.22% 記者日前從中國(guó)人民銀行成都分行獲...

重磅!四川省科創(chuàng)貸款較年初新增620.35億元 同比增長(zhǎng)21.22% 記者日前從中國(guó)人民銀行成都分行獲... -

252項(xiàng)“全程網(wǎng)辦”!川渝兩地企業(yè)登記檔案實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域互查 8月30日,記者從省大數(shù)據(jù)中心獲悉...

252項(xiàng)“全程網(wǎng)辦”!川渝兩地企業(yè)登記檔案實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域互查 8月30日,記者從省大數(shù)據(jù)中心獲悉... -

2022年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)在京舉辦 四川參展企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新高 8月31日至9月5日,主題為服務(wù)合作...

2022年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)在京舉辦 四川參展企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新高 8月31日至9月5日,主題為服務(wù)合作...